強風時の家にかかる風圧力を解析

2019年台風15号により多くの建物に被害が出ました。台風15号は9月9日3時前に三浦半島付近を通過して東京湾を進み、5時前に強い勢力で千葉市付近に上陸しました。

台風の接近・通過に伴い、関東南部を中心に猛烈な風、猛烈な雨となり、特に、千葉市で最大風速35.9m/s、最大瞬間風速57.4m/sを観測するなど、多くの地点で観測史上1位の最大風速や最大瞬間風速を観測する記録的な暴風となりました。

東京都大田区羽田では最大瞬間風速43.2m/s、横浜市では最大瞬間風速41.8m/sを記録しています。KDYエンジニアリングの事務所の近くでも遊歩道の街路樹が倒れるなど、樹木に被害が出ました。

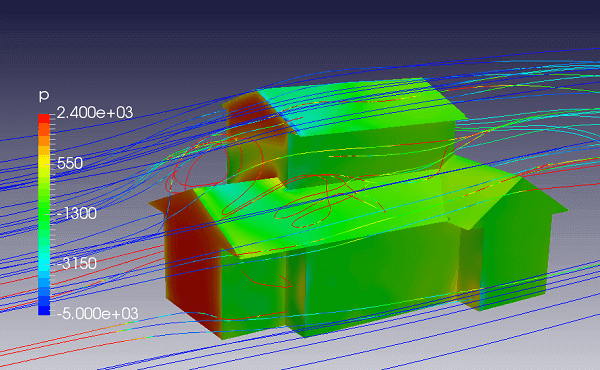

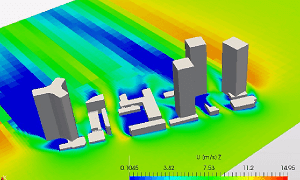

このページでは、台風15号による最大瞬間風速を上回る60m/sの強風が家にどのような影響を及ぼす可能性があるのか流体解析により可視化して確認します。国民的アニメで登場する家を3DCADでモデル化し、最大瞬間風速60m/sではどのような影響が出るのか考察します。

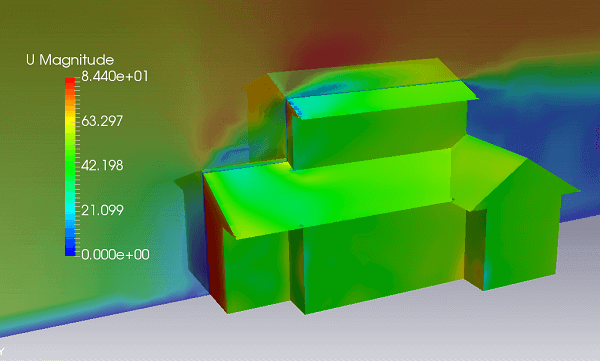

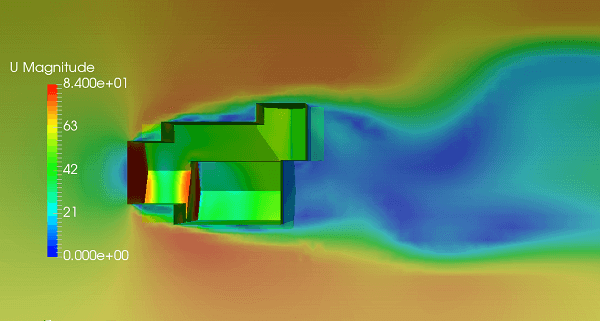

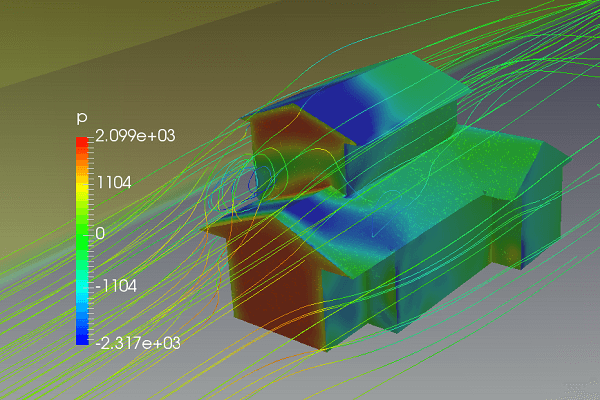

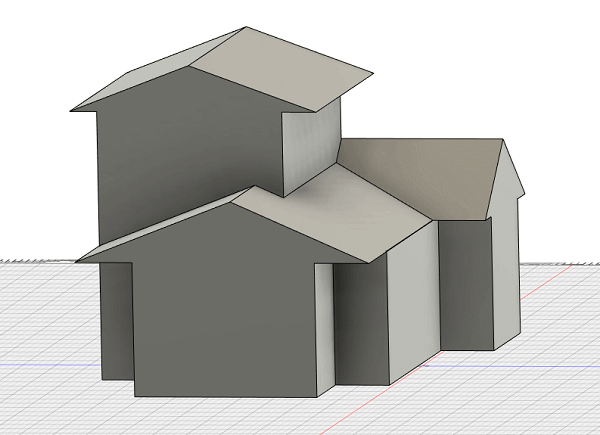

木造2階建て

押し入れに猫型ロボットが住んでいる木造家屋を3DCADでモデル化します。アニメのイメージを参考にしているため、多少の誤差が出ますが、図面があれば正確に再現することも可能です。

今回の流体解析では、玄関および猫型ロボットの住んでいる部屋を正面にし、風速60m/sの風を当てるように解析条件を設定します。

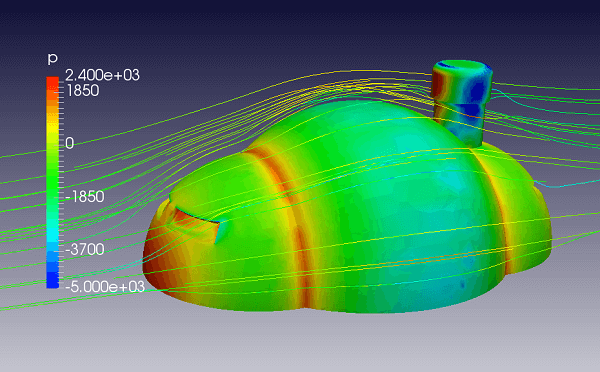

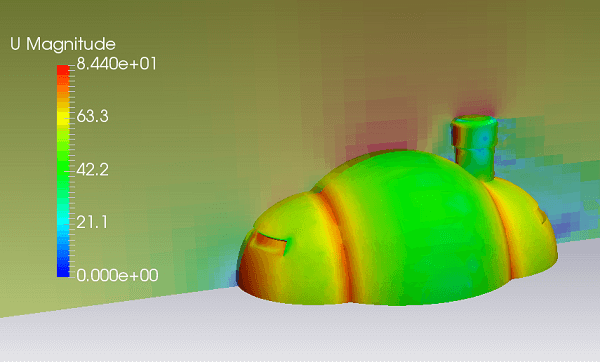

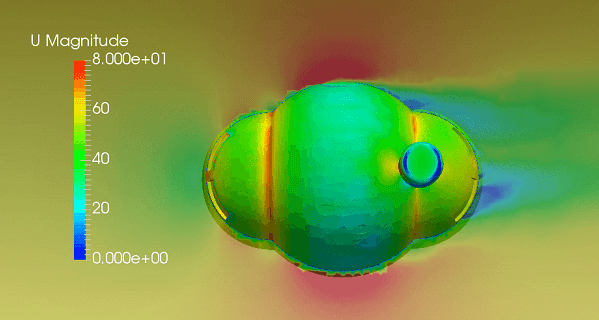

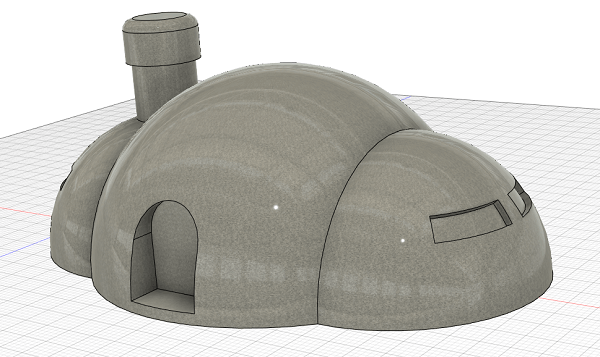

カプセル型の平屋住居

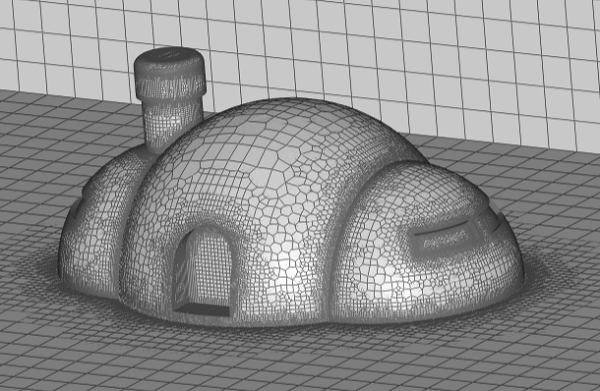

2階建て木造家屋と比較するため、カプセル型の住居も3DCADでモデル化しました。こちらも図面がないため、アニメを基に3DCADで再現しています。

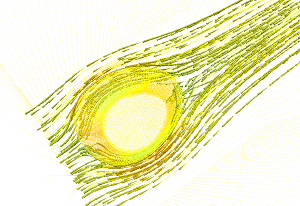

球形の構造物のため、日本で一般的な木造2階建て住居と比較すると強風の当たる平面が少なくなっています。なお、流体解析には反映しませんが、3DCADモデルは好きな色に表面を塗ることが可能です。

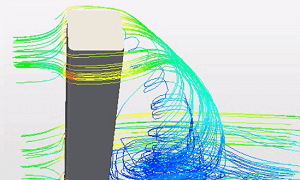

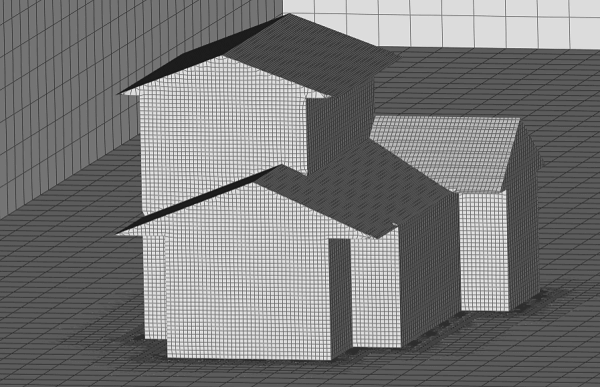

解析ソフトに取り込みメッシュ作成

流体解析では、解析対象物の表面と周囲の空間を区切りメッシュを作成し、メッシュの頂点ごとに流速や圧力の変化を計算します。今回の解析では強風時の建物にかかる風圧力を求めることを目的にしているため、後背地の小さな渦まで再現する必要がありません。

そのため、建物と周囲の空間に細かいメッシュを配置し、離れた箇所は粗いメッシュを配置しています。メッシュを細かく配置するほど小さな渦まで再現することができますが、解析費用が増えてしまうため、メッシュサイズは目的に応じて適切なメッシュサイズを検討する必要があります。

木造家屋のメッシュ化

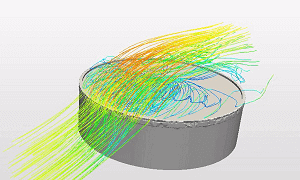

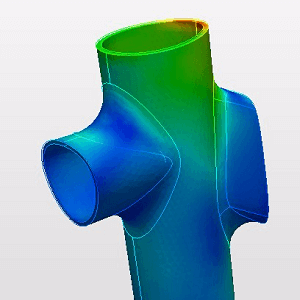

カプセル型住居のメッシュ化

メッシュはソフトウェアにより自動作成することができますが、不適切なメッシュサイズが選択される可能性があるため、自動作成したメッシュで構造物が問題なく再現できたことを確認する必要があります。KDYエンジニアリングでは、メッシュを自動作成した後のモデルを目視で確認し、最大メッシュサイズを検討してから手動で条件を設定して再度メッシュを作成します。